歯のお手入れの方法。歯ブラシ、フロス、歯間ブラシのやり方について

2025/08/26

歯のお手入れの方法。歯ブラシ、フロス、歯間ブラシのやり方について

歯の健康は毎日の「自宅でのお口のケア」が欠かせません。

今回は、ご自宅でできる「歯ブラシ」「フロス」「歯間ブラシ」の使い方について、磨き残しの多い点などを考慮して説明していきます。

まずは、歯ブラシのタイプについてです。

あなたは「毛先の硬い歯ブラシ」と「軟らかい歯ブラシ」のどちらを利用していますか?

硬い歯ブラシと軟らかい歯ブラシ、どちらがいいの?

1 硬い歯ブラシの利点・欠点

硬い歯ブラシは、文字通り、触った時に「毛先が硬め」のものです。頑丈な毛先のため、コーヒーや赤ワインなど、着色がつきやすい方にはお勧めです。なにより汚れがしっかりとれますし、あまり時間をかけなくても効率的に着色を落とすことができます。

その一方で、毛先に柔軟性がないため、歯と歯の間や歯と歯茎の間、細かい溝などを丁寧に磨くことが難しい傾向にあります。また、毛先が強いことが理由となり、もともと力が入りやすい方の場合は「歯へのダメージ」(かける原因、知覚過敏の原因:特に歯と歯茎の間が凹んでくる)と「歯茎へのダメージ」(歯茎が退縮し、根っこが見えるようになること)が目立ちます。

利点:歯面をよく磨ける、力がない人でも着色を落とせる

欠点:細かい部位を磨けない、知覚過敏リスク、歯茎の退縮を起しやすい

(改善策:力を入れてしまうと、歯が凹んでしまい、知覚過敏や歯茎の退縮リスクを起すため、ペングリップでもち、力を入れずに磨くようにします)

2 軟らかい歯ブラシの利点・欠点

軟らかい歯ブラシは、文字通り、触った時に「毛先が軟らかい」ものです。こちらの歯ブラシへの不満をきくと、「磨いた感じがしない」というものです。たしかに、硬い歯ブラシと比べると「磨いた感」を感じにくい傾向にあるかもしれません。また、歯についた着色などを落とすときには、時間を要します。

しかし、軟らかい歯ブラシは「細かい部位」にまで毛先が入りますので、虫歯予防のみならず、歯周病予防にも効果的です。また、歯へのダメージが少なく(歯がかけることは少なく、知覚過敏リスクも少ない)、歯茎へもソフトに対応することができます。

利点:歯にも歯茎にも優しい、虫歯予防のみならず、歯周病予防にもなる。

欠点:歯に着いた着色などは落ちにくい。ある程度時間をかけて磨く必要がある。

(改善策:着色などについては、ルシェロホワイトなどの歯磨き粉を用いることで、効果的に落とすことができます)

3 軟らかい歯ブラシを推奨する理由

当院では、軟らかい歯ブラシを推奨しています。その最も大きな理由は、軟らかい毛先のほうが、細かい溝や歯と歯の間に至るまでしっかりと磨くことができるためです。また、硬い歯ブラシでゴシゴシ磨いている時に、その多くは「歯茎」にもぶつかっています。それが歯茎へのダメージにつながり、経時的に歯茎の退縮を引き起こします。

人は「歯茎の厚み」が皆異なります。歯茎に厚みのある方の場合は、硬い歯ブラシでも歯茎の退縮を起しにくいですが、薄い歯茎の方の場合は、歯茎の退縮が顕著になります。

ぜひ一度、鏡で歯を確認してみていただき、「歯茎が下がって、黄色い歯の部分が見えている」ということがあれば、歯磨きにおいて、力を入れすぎている可能性や、硬い歯ブラシを使っている可能性があります。1つの改善の参考にしていただければ幸いです。

歯の磨き残しが多いベスト3

歯ブラシをしっかりと行っても、4割は磨き残しがあると言われています。

今回は、特にどの部位に磨き残しが出やすいのかを説明します。

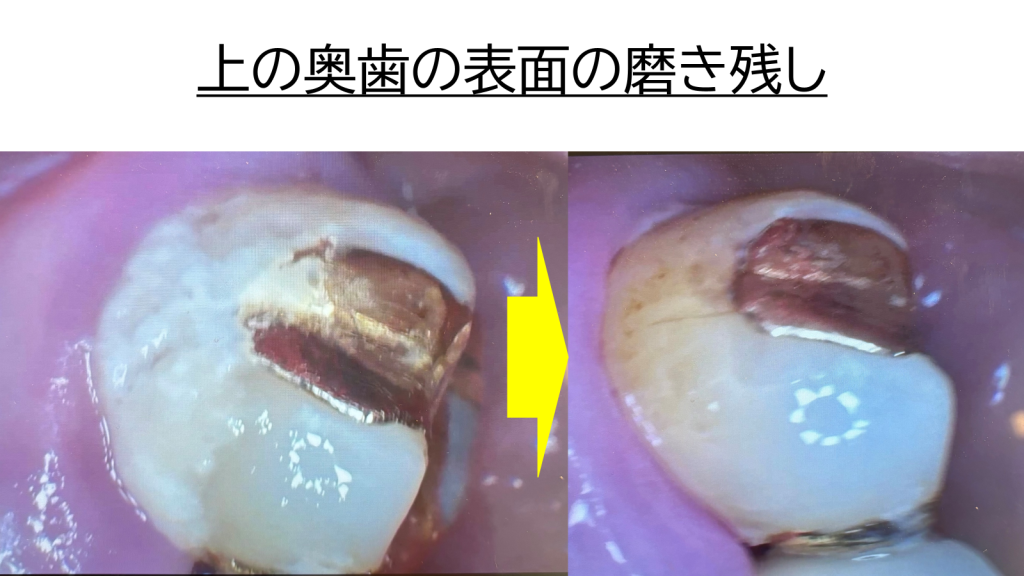

3位:上の奥歯の表面

全体的に良く磨けている人においても、意外と磨き残しが多いのが、「上の奥歯の表面(頬側の面)」です。特に利き腕側の奥歯は磨き忘れが多い傾向にあります。

対応:奥歯の表面を磨き残しが多いと思いながら磨く

奥歯の表面を磨き残しが多いと思いながら磨くだけでも、大きなアドバンテージになります。大切なことは、歯ブラシの毛先を歯の表面に当てて、丁寧に「ゆっくり」と磨くことです。ゴシゴシよりも「ゆっくり」が重要です。

関連:フロスのやり方

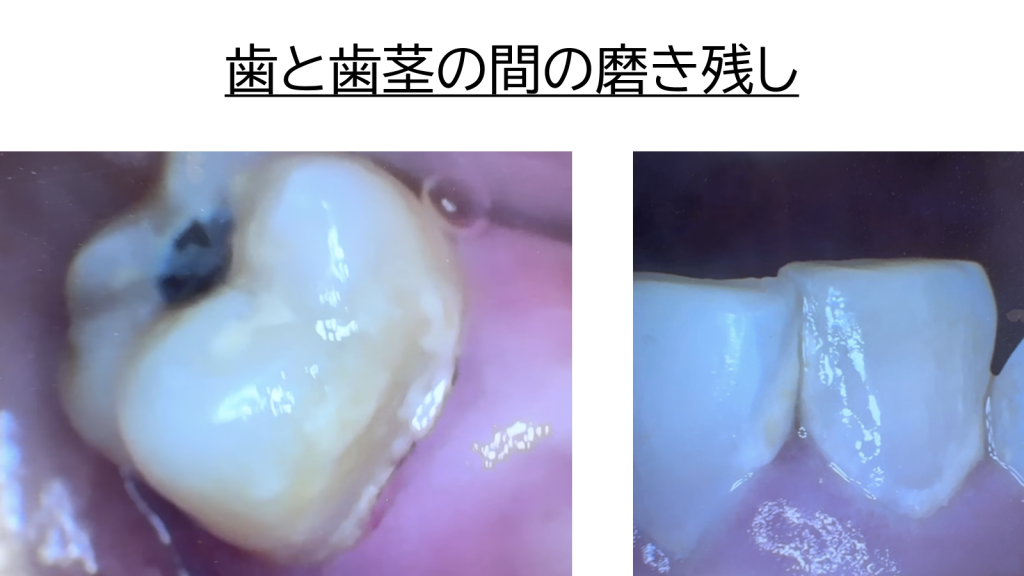

2位:歯と歯茎の間

歯の表面はしっかり磨けている方でも、歯と歯茎の間を丁寧に磨けていない場合はしばしば見受けられます。歯と歯茎の間には歯周病菌が多く含まれているため、歯周病予防の観点でも重要です。

歯と歯茎の間に歯垢が溜まっている方の場合は、その多くが「歯と歯の間」にも歯垢が残りやすくなります。

特に問題となるのは、食べかすや歯垢がポケットの中に入ってしまう場合です。

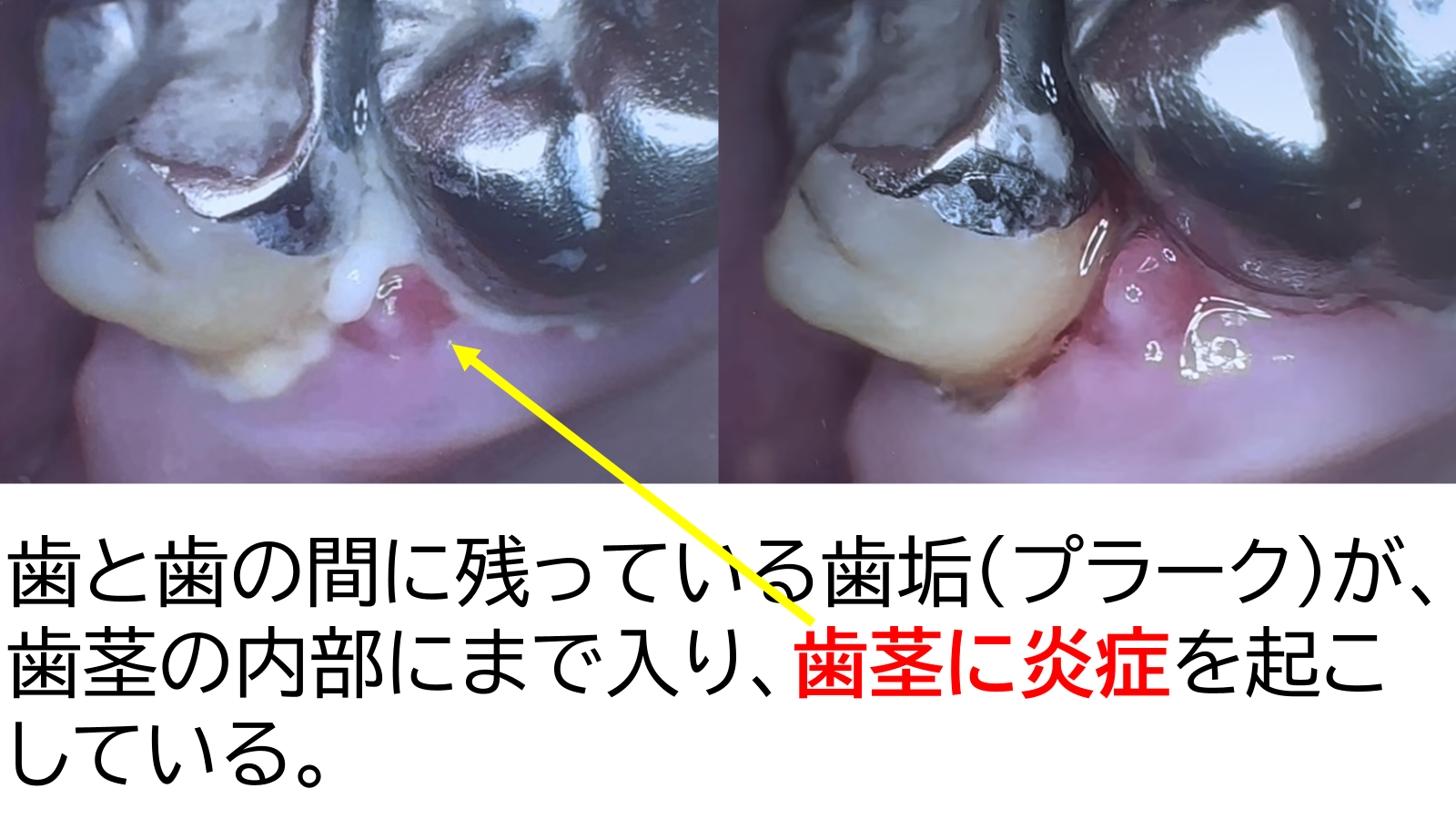

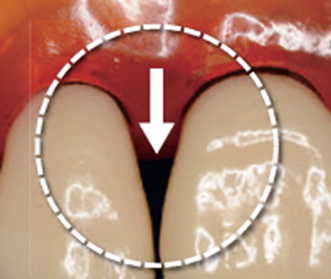

歯と歯の間に積もった歯垢が、歯茎の中に入ると、その周囲の歯茎が赤く腫れてしまいます。

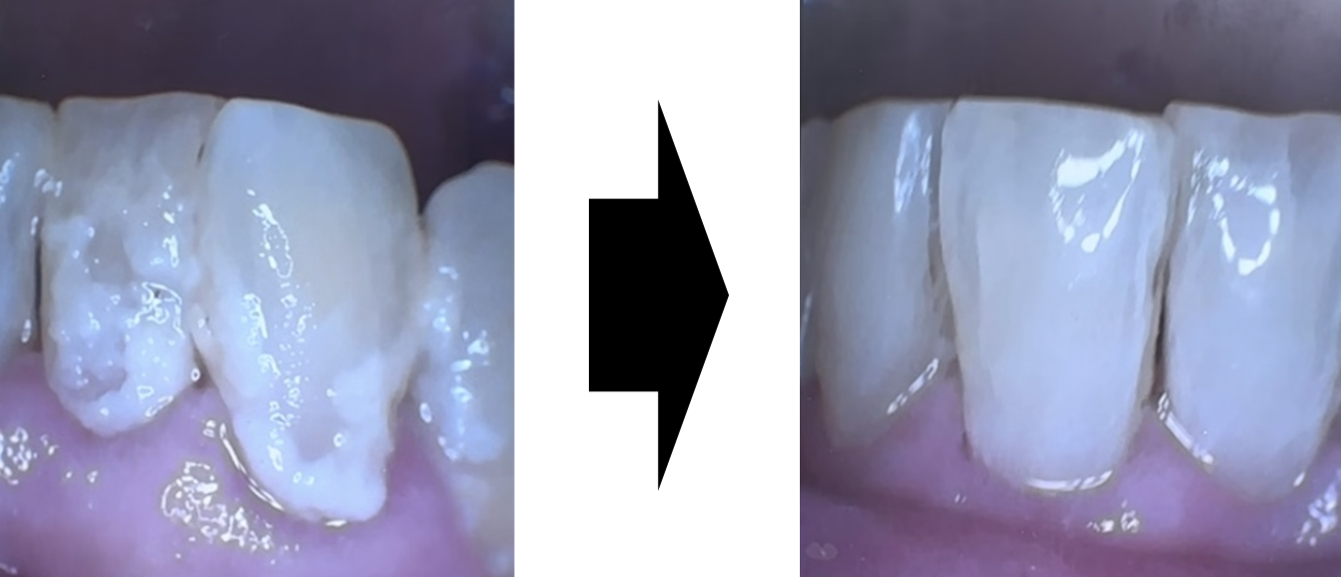

以下はクリーニング前と後です。

クリーニングにてしっかりと歯垢を取り除いた後、歯茎内部から出血することが分かります。

また、この箇所は「長い間取り除いていない」という場合も多く、その場合、「軟らかい歯垢」が「硬い歯石」になっていることがほとんどです。歯垢が石灰化した歯石は、歯ブラシでは除去することはできません。力づくで除去しようと、強く磨いてしまうと、歯茎の退縮や痛みを引き起こす原因となります。

したがって、1度歯医者さんでしっかりクリーニングをしてもらうことが大切となります。歯石の下にはたくさんの歯周病菌が潜んでいるため、除去すると同時に、歯茎の発赤が確認でき、出血を起こします。

対応:歯ブラシの毛先を45度にして磨く

通常、歯ブラシの毛先は歯に対して90度にあてます。それは歯の表面を磨くときには最適ですが、歯と歯茎の間を磨くときには効果がありません。歯と歯の間の歯垢を取り除くためには、毛先をやや45度に斜めにして磨くことが肝心です。

また、この部位は歯茎に触れることもあるため、ゆっくりとソフトに磨くことが大切です。歯茎は毛先で強く磨いてしまうと、退縮してしまうため、歯の根っこが露出する原因になります。

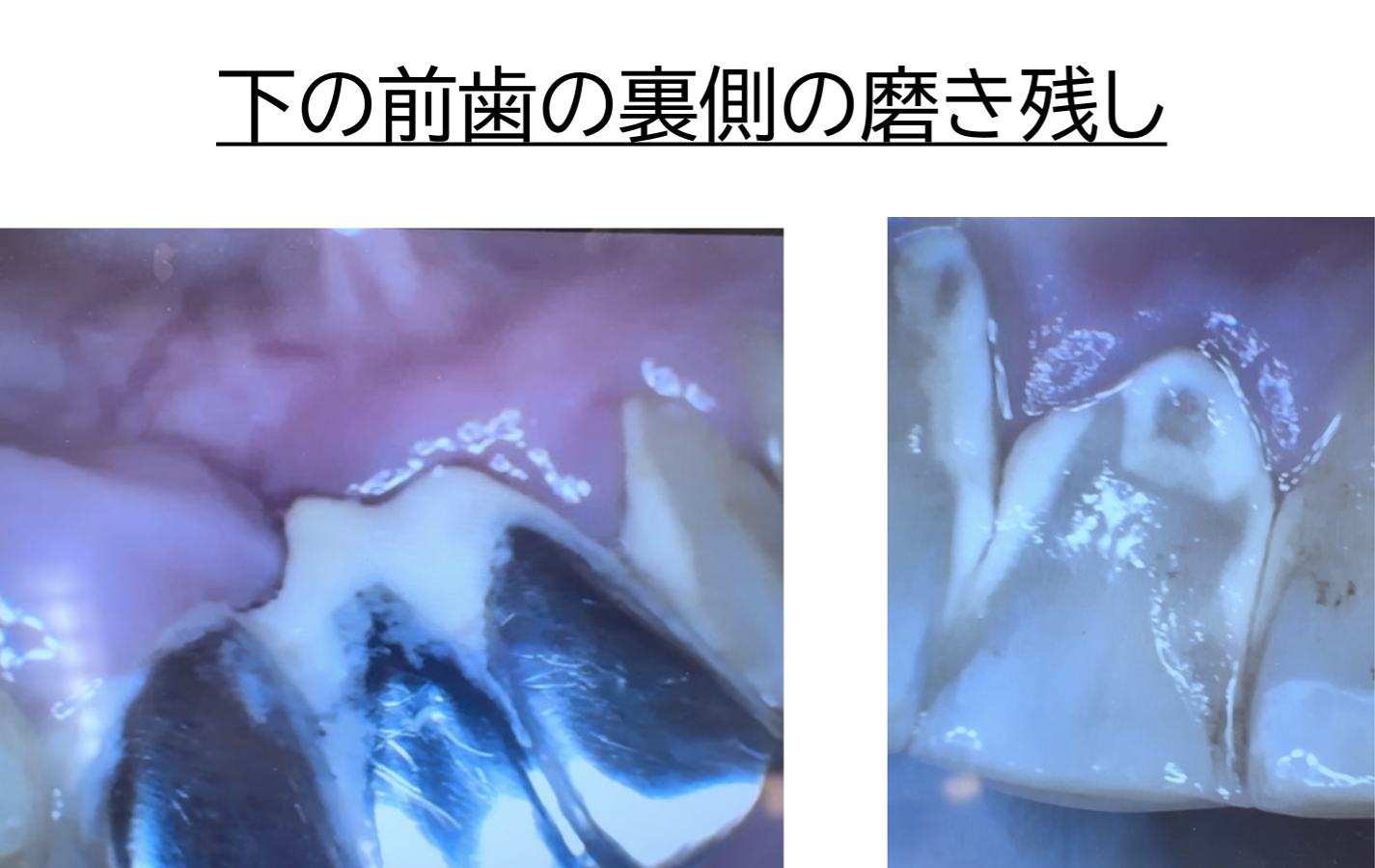

1位:下の前歯の裏側、下の前歯の歯と歯の間

ここは最も磨き残しが多い箇所の1つです。下の前歯というのは、歯と歯の間にもとても歯垢が溜まりやすいですが、裏側の歯と歯茎の間にも非常に歯垢が残りやすい傾向にあります。そして、その多くが歯石になっているため、歯ブラシでは除去できない状況がほとんどです。

下の前歯は実際に最も磨き残しが多い、あるいは、歯石が付着しやすい箇所の1つです。

対応:この部位は歯ブラシに加えて、デンタルフロスを用いる

歯と歯の間というのは、歯ブラシだけではどうしても磨くことが難しい傾向にあります。したがって、面倒だなぁと思う方でも「まずは下の前歯」だけ、フロスを用いる事が効果的です。フロスのやり方は以下の記事をご参照ください。

関連:フロスのやり方

デンタルフロスの使い方

デンタルフロスの種類

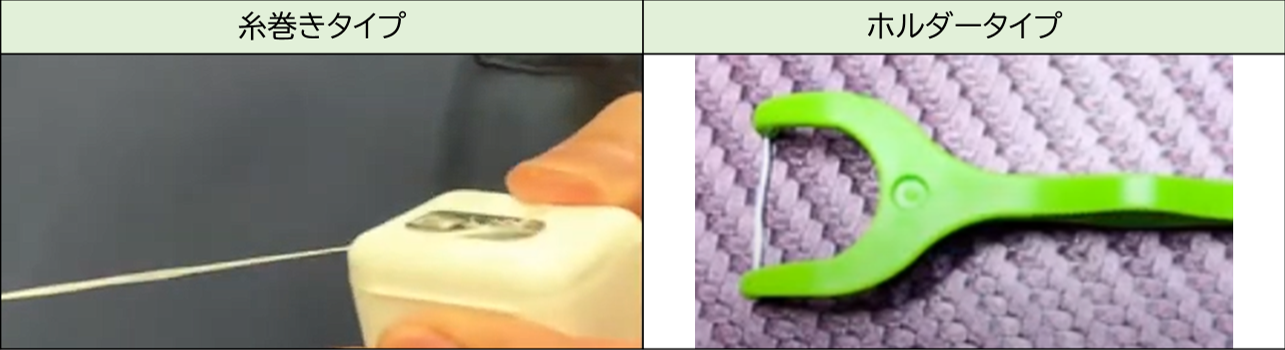

こんにちは。神保町野本歯科医院です。デンタルフロスは、「糸巻きタイプ」と「ホルダータイプ」の2種類(写真1)に大別されます。以前は糸巻きタイプが主流でしたが、今はホルダータイプを使用されている方もとても多いです。

写真1

デンタルフロスの持ち方

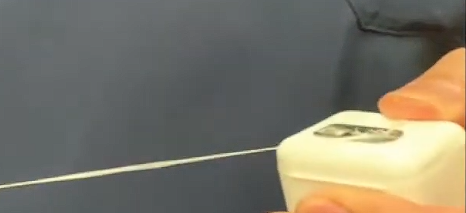

デンタルフロスの糸巻きタイプの場合、持ち方が主に2つあります。1つはクルクル指に巻き付け、1㎝ほどにして持つ方法です。もう1つは、輪っかにして、クルクル回転させながら、異なるフロスの部位を有効活用して用いる方法です。

これは文字で説明するよりも、実際に見たほうがわかりやすいと思いますので、以下の動画でご確認ください。

持ち方1:1㎝ほどに持つ方法

持ち方2:輪っかをつくる方法

✦ホルダータイプは最初から準備ができています。

デンタルフロスの入れ方

ここは大変重要です。フロスを歯と歯の間の上に設置した後に、いよいよ中(歯と歯の間:鼓形空隙)に入れていきます。このとき、決して上から下にストーンと入れてはいけません。ストーンと落としてしまうと、必ず歯茎に当たってしまいます。フロスが歯茎に当たると、歯茎は傷み、下がってしまう原因になります。

入れる時は「左右に動かしながら」入れることが肝要です。

こちらも文字で説明するよりも、実際に見たほうがわかりやすいと思いますので、以下の動画でご確認ください。

デンタルフロスの動かし方

左右に動かして中に入った後は、いよいよフロスで磨いていきますが、この時磨くのは歯茎ではなく、歯の側面です。したがって、左右の歯の側面を磨くように、フロスを動かします。そのポイントは、上下に動かすことです。

デンタルフロスはどこまで入れるか?

多くの方が疑問に思うのは、フロスはどこまでいれるか?です。

歯垢(プラーク)の多くは、歯茎の中に入っています。それを取り除くためには、見えている部分だけを磨くだけでは不十分です。見えていない部分、つまり、歯茎(ポケット)の中に入れる必要があります。

ただし、一見するとこれは「痛い」ように思えます。しかし実際には痛みはありません。痛みが出ないところまで入れることが重要ですが、これは感覚で必ずわかります。

デンタルフロスの注意点

なによりフロスで注意が必要な点は、「入れる時」です。入れる時に思い切りストーンと入れてしまうと、歯茎に当たって、歯茎退縮の原因になってしまいます。入れる時ほど最も集中し、丁寧にマイルドな力で「左右に動かしながら入れる」ということを大切にしてください。

当院ではこのような磨き方についても、しっかりとお伝えします。ご来院時に何なりとご質問ください。なお、歯ブラシとデンタルフロスはどちらが大事か?という点につきましては、両方大切です。ですが、歯ブラシだけではどうしても歯と歯の間の歯垢は取り除くことができません。その点は、必ずフロスを用いる事が重要です。そして、歯の表面はフロスでは取り除くことができないため、必ず歯ブラシも必要です。この2つをしっかりと組み合わせ、まずはフロスは「夜眠る前」に特に用いることを推奨します。

歯間ブラシとデンタルフロスの違い

1 歯間ブラシとデンタルフロスの違いは?

ご自宅でのセルフケアにおいて、「歯ブラシ」では毛先が届きにくい歯間部を清掃する場合、主に「デンタルフロス」と「歯間ブラシ」があります。

デンタルフロス

目的は歯面のケア

歯間ブラシ

目的は歯肉のケア

2 自分にあったサイズを選択する

ここでは、当院が使用している「LION」のDENT.EXを例にお伝えします。

自分にあったサイズを選択する。

歯間ブラシのサイズは、4SからLLサイズまで7種類あります。はじめて使用する方や、痛みを感じた過去のある方は、まずは「細いサイズ」で始めることを推奨します。特におすすめなのが「4S」または「SSS」です。先端部が細いサイズの4Sの場合、ほとんどの方でスムーズに挿入することができますが、太いサイズのものは、無理に入れると歯茎を傷つけてしまう原因となります。

3 歯間ブラシの交換時期

歯間ブラシは、デンタルフロスと異なり、長期間使用することができます。しかし、もともとの材質に「金属線」を用いているため、消耗したブラシを使用し続けることは、歯茎を傷つける原因となります。したがって、

目で確認をしたときに、毛が乱れていたり、ワイヤーの弾力がなくなって来た時は、取り替えましょう。

(LION)

4 歯間ブラシの使用時の注意点

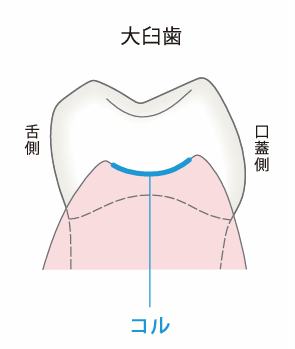

歯間ブラシの目的は「歯と歯の間に位置する歯茎(専門的には「コル」)」を清掃することです。この部分には歯垢(プラーク)が溜まりやすく、歯周病の主要な原因になります。通常の歯ブラシでも丁寧に行うことである程度除去することができますが、難易度が高い部分の1つです。

誤った使い方により、歯茎を下げてしまう。

歯と歯の間の歯茎に歯間ブラシを入れるとき、決してやってはいけないことは、「ゴシゴシ」動かすことと、誤った方向に入れてしまうことです。

ゴシゴシしない

歯と歯の間に入れた歯間ブラシは、ゆっくり2~3㎜程度動かします。その時に何往復もさせる必要はなく、せいぜい2,3回行えば十分です。これをゴシゴシと5回、6回と行うと、歯茎の清掃を超えて、歯茎を傷める原因となります。

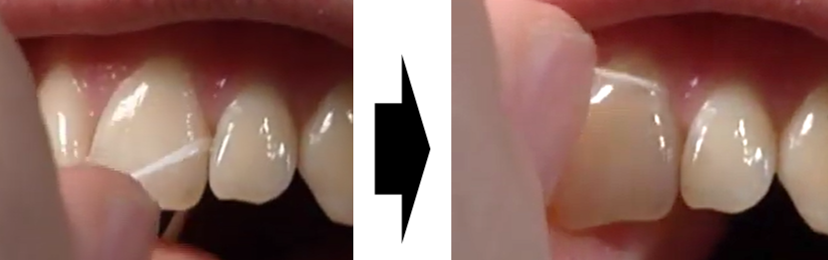

*以下は、歯間ブラシを強く入れてしまったときの様子です。歯茎が下がってしまうことが分かります。

(LION)

入れ方は歯に沿わせる

歯間ブラシを入れる時、動かすときには、共に「歯茎に触りながら入れる」のではなく、「歯に沿わせて」行います。その結果、歯茎を傷めることなく、スムーズに歯と歯の間に入れることができます。

(LION)

ブラシの挿入角度や押し付けすぎにより、歯間乳頭を押し下げないように注意しましょう。

神保町野本歯科医院 野本幸平

神保町野本歯科医院:https://nomodent5454.com/

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-19-1 リーガルタワー神保町1F

電話:03-5276-5454

電車でお越しの方:

都営地下鉄 神保町駅 徒歩1分