歯根尖切除術とは? 歯の根っこにできた病巣をいかに取り除くか。

2025/10/03

歯根尖切除術とは? 歯の根っこにできた病巣をいかに取り除くか。

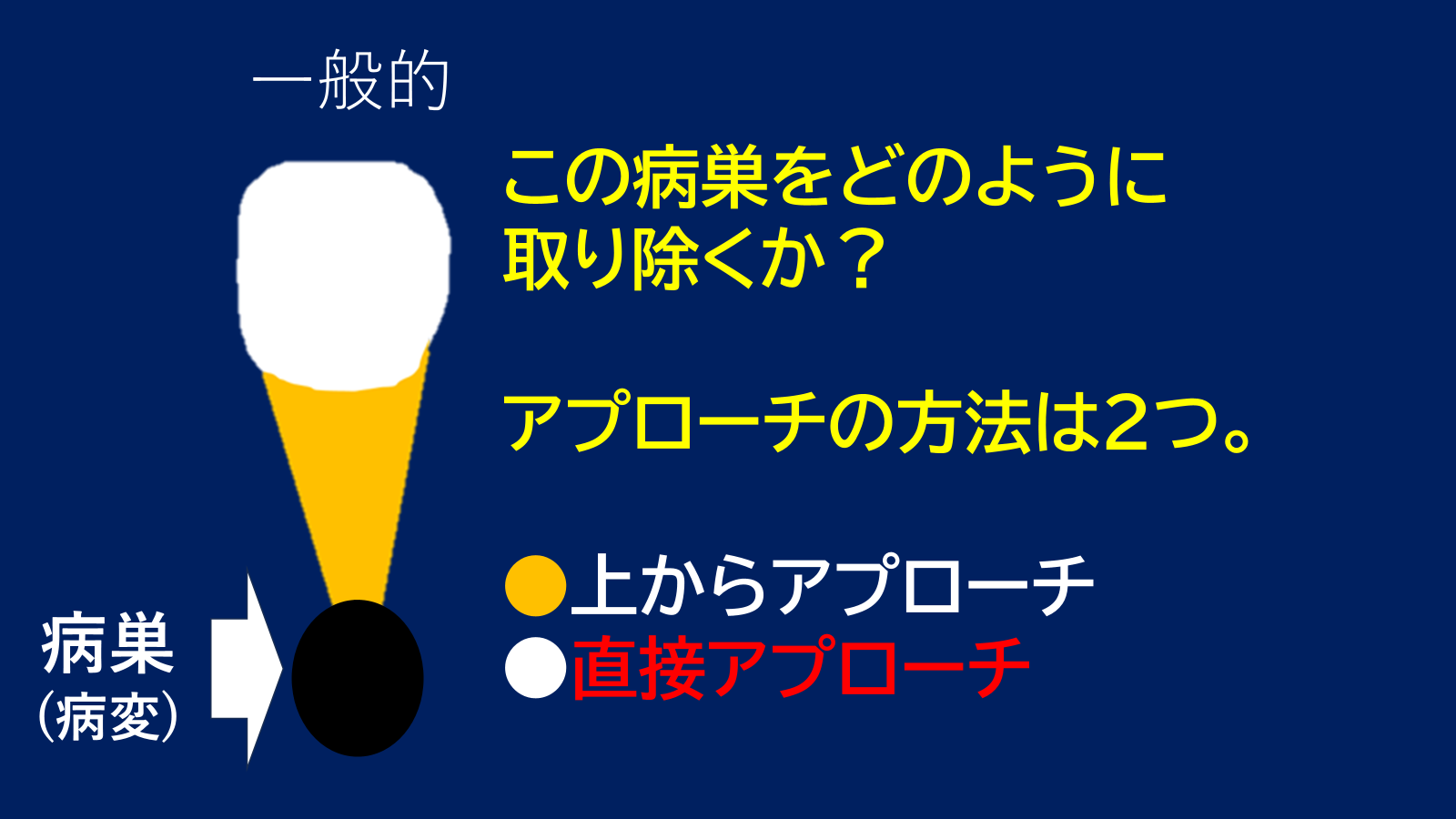

1 歯の下にできた病巣を取り除くための方法

歯根の下にできた病巣を取り除くためには、歯根内部にある根管にアプローチをすることが求められます。

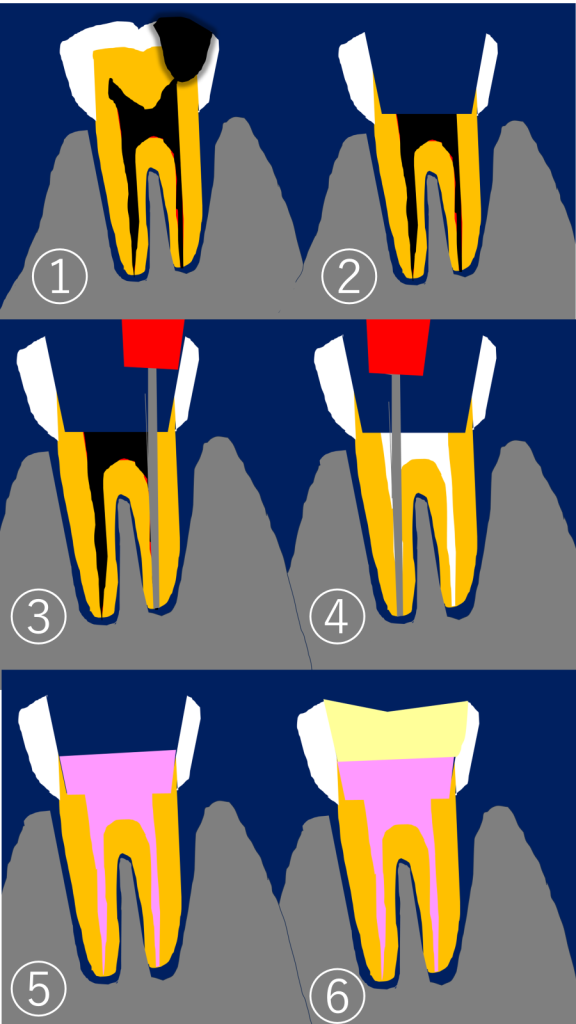

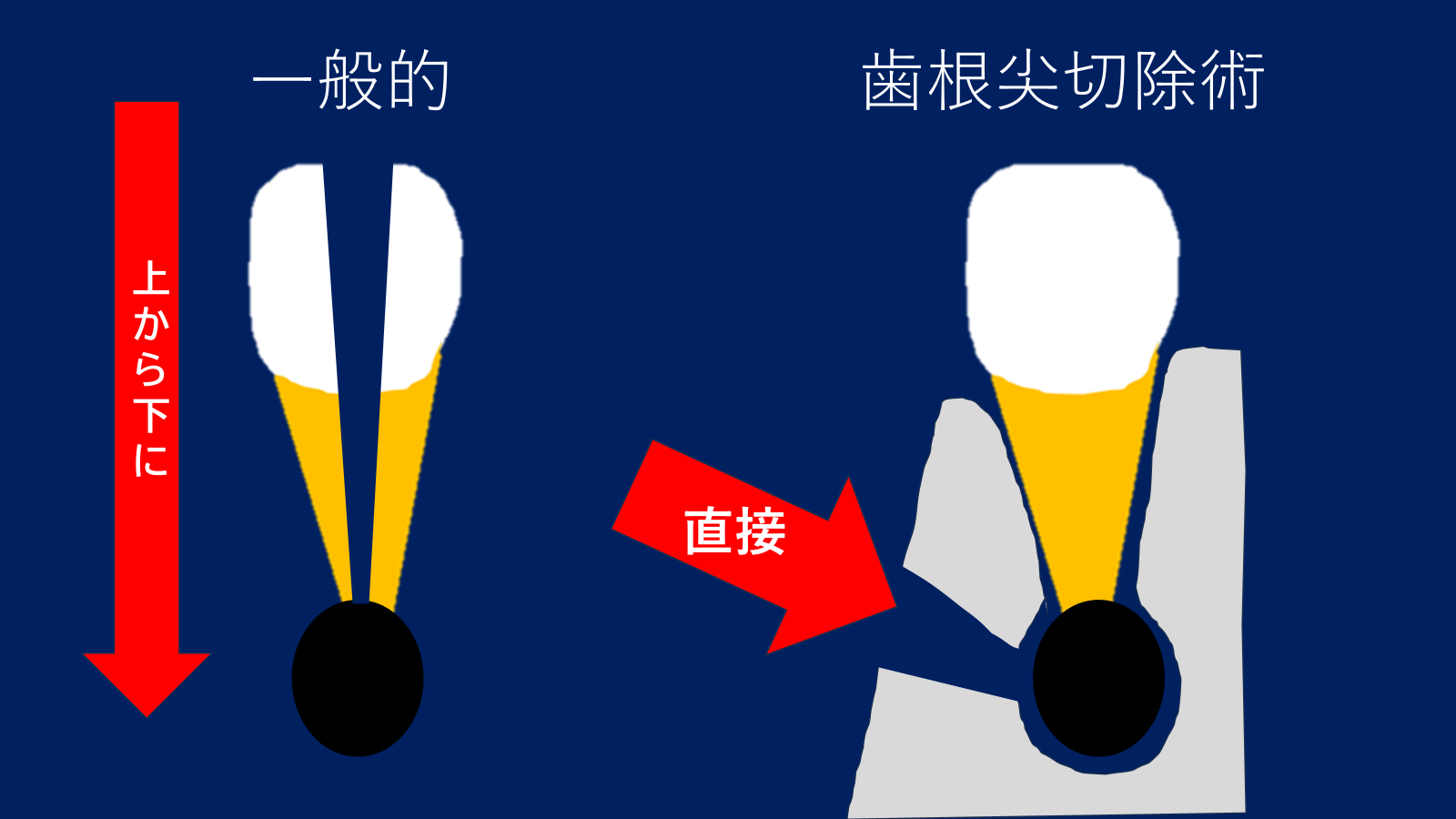

その際に一般的に行われるアプローチ方法は、上から下に進んでいくタイプです。

これは歯科用バー(タービンバー)を用い、歯に穴を開け(オープンアクセス)、そこから感染している根管に向かって進んでいく方法です。

神経のある歯髄腔まで進んだら、歯の組織をできる限り損傷させないように、根管内部の感染物を取り除きます。それは根管の先端まで行う必要があります。

その後、時間を置き(たとえば1週間)、その間に排出された膿を次回の来院時に取り除きます。

これを一般的に「根管治療」と呼びます。

排膿が終わった後は、空洞内部にガッタパーチャポイントという歯科用材料を詰め、歯が破折しないように、また、感染しないように封鎖します。

その後、噛むことができるように、セラミックスや金属を用いて被せ物の治療を行います。

2 「歯根尖切除術」とは何か?

それは、今説明したことと「結果的に同じことをする」ものです。つまり、歯根の外側にある病巣を取り除き、根管内部に歯科用材料を詰めます。

ただし、アプローチの仕方が「上から下」ではなく、最初から根っこの先にアプローチをします。

つまり、歯に穴を開けるのではなく、歯肉に穴を開けて、病巣部に直接アプローチします。

最初に麻酔を行い、歯肉ならびに、歯を覆う歯槽骨に穴を開けます。その後、病巣を取り除き、歯の歯根末端部を切断します。

これを歯根尖切除術と言います。

3 どのような時に行うか?

歯根尖切除術を行うのは、大きく2つの場合があります。

1つ目:かぶせ物が大きく、外すと歯が割れるリスクのある場合

歯に虫歯ができ、それを取り除くことにより、そのスペースは「欠損」します。その欠損を補うために行われる治療が「補綴(ほてつ)治療」であり、被せ物治療です。

しかし、歯が弱い場合(特に、感染が神経に及び、神経を取り除いた場合など)には、被せ物だけでは「力学的観点」から維持することが難しい(経時的にかかわる噛む力に耐えられない)ことも予想されます。そのような時には歯の内部に「土台」を作ります。

その土台が入っている歯に根管治療を行う場合、その土台を除去する操作が追加されます。しかし、あまりにも土台が大きい場合、それを取り除くプロセスに「歯に強い刺激を加える」「時間がかかる」などのデメリットが生じます。

このような時に、「上からアプローチするリスク」を選択せず、直接病巣部分にアプローチをする「歯根尖切除術」が行われます。

2つ目:根管が封鎖され、上からのアプローチが困難な場合

根管治療の成功率は40%と言われるほど、実は非常に難しい治療の1つです。その大きな理由として、歯の内部にある神経の入れ物「根管」の構造が複雑かつ個人差が大きいためです。

しっかり感染物をとったつもりでも、実は見えない所に残っているということがしばしば起こります。あるいは、時には根管そのものが石灰化し、それ以上先に器具を進めることができない場合もしばしばあります。

このような時には、不完全な治療を行うよりも、目視で除去できる歯根尖切除術を行う場合があります。

4 歯根尖切除術の注意点

デメリットという表現が適切かはさておき、この治療は「外科治療」になります。

軟組織を切開し、骨を削る操作が加わるため、「出血」や「組織への侵襲」は、一般的な根管治療よりも大きくなります。

そのため、「服用している薬」によっては、外科的処置が厳しい場合もあります(抗凝固薬や、骨粗しょう症治療薬など)。

したがって、この治療を選択するときには、「なぜこの治療を行うのか?」の目的と、その意義を理解し、その安全性を配慮したうえで、適応できるかどうかを判断していくことが重要です。

神保町野本歯科医院

神保町野本歯科医院:https://nomodent5454.com/

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-19-1 リーガルタワー神保町1F

電話:03-5276-5454

電車でお越しの方:

都営地下鉄 神保町駅 徒歩1分