「私、麻酔が効きにくい体質なんです…」と歯科治療が不安なあなたへ。歯科麻酔のギモンにお答え

2025/08/19

「先生、私、麻酔が効きにくい体質なんです…」

初めて当院にいらっしゃる患者さまから、このようなご相談を受けることは決して珍しいことではありません。

過去に全身的な手術を経験され、「そのとき麻酔が効きづらかったから、歯の治療の痛みも心配…」と、強い不安を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。

私自身の経験からも、患者さまが抱える「痛み」への恐怖心は、歯科治療を妨げる最大の要因の一つだと感じています。

だからこそ、私たちは患者さまが痛みを感じることなく、安心して治療に臨んでいただけるよう、最大限の配慮をしています。

この記事では、麻酔が効きにくいと言われる理由について、皆さまが抱いている疑問を解き明かし、歯科治療における麻酔について分かりやすくお伝えします。

歯科治療で使う麻酔は「局所麻酔」が中心です

まず、皆さまに知っていただきたいのは、医科で行われる手術で使う「全身麻酔」と、歯科治療で使う「局所麻酔」は、根本的に異なるものだということです。

全身麻酔

薬を静脈注射や吸入によって全身に投与し、意識をなくして全身の痛みの感覚を遮断する麻酔法です。

薬が脳に作用することで、手術中の記憶もなくなり、痛みも感じなくなります。

局所麻酔(浸潤麻酔)

歯や歯茎など、特定の場所の神経の痛みの信号だけをブロックする麻酔法です。

麻酔薬を注射した部分の神経の働きを一時的に停止させることで、意識を保ったまま、その部分だけ痛みを感じなくさせます。

「以前、全身麻酔の手術を受けたときに麻酔が効きにくかったから、歯科の麻酔も効きにくいのでは…」

このようなご心配はごもっともです。

しかし、全身麻酔が効きにくい理由と、局所麻酔が効きにくい理由には、大きな違いがあります。

全身麻酔が「全身の代謝」や「遺伝的な体質」に大きく左右されるのに対し、局所麻酔は「局所の状態」に左右されることが圧倒的に多いのです。

局所麻酔が効きにくいのは「体質」より「状態」が原因

歯科治療における局所麻酔が効きにくい原因は、患者さまの「体質」や「麻酔薬の分解能力」といった全身的な問題ではなく、麻酔を注射する「治療部位の状態」に起因することがほとんどです。

【最も大きな要因】強い炎症が麻酔効果を妨げる

虫歯や歯周病が進行し、歯の神経やその周囲の組織に強い炎症が起きているとき、麻酔は効きにくくなります。

その理由は、炎症部位で起きている以下の化学的変化にあります。

pH(酸性度)の変化

麻酔薬は、組織内で有効成分がイオン化することで、痛みの信号を伝える神経に作用します。

このイオン化は、体のpH(ペーハー)が中性~弱アルカリ性であるときに最も効率よく行われます。

しかし、強い炎症が起きている組織は、細菌の活動や組織の破壊によって酸性に傾きます。

麻酔薬が酸性の環境にさらされると、十分にイオン化されず、麻酔が効くために必要な有効成分が神経に届かなくなってしまうのです。

血流の増加

炎症が起きている部位は、患部を治そうと免疫細胞が集まるため、通常よりも血流が増加しています。

麻酔薬を注射しても、血流に乗って薬がすぐに洗い流されてしまい、麻酔が効くために必要な濃度を保てなくなります。

これは、まるで川に墨汁を垂らしても、すぐに薄まってしまうのと同じ原理です。

このタイプの原因で麻酔が効きにくい場合は、無理に治療を進めることはせず、まず痛み止めや抗生物質を処方して炎症を鎮め、麻酔が効きやすい状態を整えてから治療を行います。

当院では、患者さまの苦痛を最小限にするため、このような対応を常に心がけています。

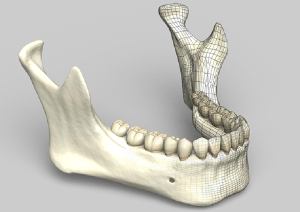

骨の構造や組織の密度

歯が埋まっている顎の骨の構造も、麻酔の効きやすさに影響します。

上あごよりも下あご

一般的に、上あごの骨は比較的密度が低く、麻酔薬が骨に浸透しやすい構造をしています。

一方、下あごの骨は密度が高く、硬いため、麻酔薬が浸透しにくく、効きにくい傾向にあります。

特に下あごの奥歯(親知らずなど)は、麻酔が効きにくい部位として知られています。

炎症の繰り返し

長期間にわたって歯周病や親知らずの炎症を繰り返していると、その周囲の骨が硬く、厚くなってしまい、麻酔がさらに浸透しにくくなることがあります。

精神的な不安や緊張

歯医者が苦手な方や、過去に麻酔が痛かった経験がある方は、治療に対する強い不安や緊張を抱えています。

下記のような状態にある場合は、まず患者さまにリラックスしていただくことが非常に重要です。

当院では、患者さまとの丁寧なコミュニケーションを心がけ、安心して治療を受けていただける環境づくりを大切にしています。

疼痛閾値(とうつういきち)の低下

精神的な緊張は、痛みを感じる境界線が下がってしまう原因となります。

麻酔が部分的に効いていても、痛みを過敏に感じてしまい、「麻酔が効いていない」と感じてしまうことがあります。

アドレナリンの分泌

緊張によって分泌されるアドレナリンが、麻酔薬の効果を打ち消してしまうという説もあります。

全身麻酔と局所麻酔、効きにくい理由の決定的な違い

では、なぜ全身麻酔が効きにくい場合、歯科の局所麻酔も効きにくいのではないか、と心配されるのでしょうか。

それは、それぞれの麻酔が作用するメカニズムが根本的に異なるためです。

| 局所麻酔 | 全身麻酔 | |

|---|---|---|

効きにくさの主原因 |

局所の環境(炎症、骨の厚さなど) |

全身の代謝(肝臓の酵素活性など) |

麻酔が作用する場所 |

注射した部位の神経 |

脳 |

効きにくいメカニズム |

麻酔薬が神経に到達・作用するプロセスが妨げられる |

麻酔薬が脳に到達するまでに分解される速度が速い |

体質の影響 |

局所の問題がほとんどで、体質の影響はごく稀 |

遺伝的・代謝的な体質による影響が比較的大きい |

全身麻酔の効きにくさの主な理由

全身麻酔薬は、主に肝臓の酵素によって体内で分解されます。

日常的に多量のアルコールを摂取している方や、特定の薬剤を長期的に服用している方は、これらの酵素が通常よりも活性化していることがあります。

その結果、麻酔薬が投与されてもすぐに分解されてしまい、必要とされる血中濃度を保つのが難しく、麻酔が効きにくくなることがあります。

また、ごく一部の方には、遺伝的な要素により、麻酔薬の代謝に関わる酵素の働きが特殊な場合があり、これも「麻酔が効きにくい体質」として認識されることがあります。

しかし、これらの要因は、全身を巡る全身麻酔薬に影響を与えるものであり、特定の部位に作用させる局所麻酔には、あまり関係がないことがお分かりいただけると思います。

歯科医からのメッセージ:あなたの不安に寄り添う「オーダーメイド麻酔」

「麻酔が効きにくい」と感じることは、決して珍しいことではありません。

しかし、その原因が「体質だから仕方ない」と諦める必要は一切ありません。

当院では、患者さまが麻酔に対する不安を感じることなく、痛みから解放された状態で治療を受けていただくために、以下のような複数のアプローチで対応しています。

丁寧な問診と診断

まず、患者さまの不安な気持ちに寄り添い、痛みの種類、麻酔が効きにくかった過去の経験、飲酒習慣や服用中の薬などを詳しく伺います。

これらの情報から、麻酔が効きにくい原因を慎重に探ります。

麻酔方法の工夫

麻酔薬の種類や量を調整するだけでなく、注射する部位や方法を変えることで、麻酔効果を高める工夫をします。

例えば、下あごの奥歯などでは、広範囲に麻酔を効かせる「伝達麻酔」を併用することもあります。

また、痛みに敏感な方には、麻酔注射の前に表面麻酔を塗布し、注射の痛みを和らげます。

時間を置く

麻酔薬が十分に浸透するまで、少し時間を置いてから治療を開始します。

この待ち時間は、患者さまの不安を和らげるための大切な時間でもあります。

原因の除去

強い炎症がある場合は、無理に治療を進めることはせず、まず応急処置として抗生物質や痛み止めを処方し、炎症が鎮まってから再度治療を行います。

リラックスできる環境づくり

当院では、麻酔を打つ際の痛みを極力感じさせないよう、細い針を使用し、ゆっくりと薬液を注入するなど、様々な配慮をしています。

また、患者さまとのコミュニケーションを密に取り、治療内容を丁寧に説明することで、不安な気持ちを和らげ、リラックスして治療を受けていただけるよう努めています。

まとめ:「体質」を言い訳にせず、「状態」を万全に整えることが大切です

「自分は麻酔が効きにくい体質だから…」

と自覚されている方も、安心して当院にご相談ください。

歯科治療における麻酔が効きにくい最大の原因は、「体質」ではなく「治療部位の炎症」や「骨の構造」といった「局所の状態」にあります。

したがって、これらの状態を適切に診断し、適切な対処をすることで、麻酔は十分に効かせることができます。

当院では、マイクロスコープなどの最新の設備を駆使し、患者さま一人ひとりの状態を正確に把握します。

そして、痛みのない治療を実現するための「オーダーメイドの麻酔」を心がけています。

痛みに対する不安は、私たちが一緒に解決していくべき問題です。

どんな些細なご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。

神保町野本歯科医院は、皆さまが痛みから解放され、心から安心して治療を受けていただけるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

神保町野本歯科医院:https://nomodent5454.com/

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-19-1 リーガルタワー神保町1F

電話:03-5276-5454

電車でお越しの方:

都営地下鉄 神保町駅 徒歩1分