歯の治療後、頻繁に舌を噛むようになったら要注意!その原因と対処法

2025/11/05

こんにちは。神保町駅徒歩1分の歯医者、神保町野本歯科医院です。

「虫歯の治療が終わったばかりなのに、最近、なぜか頻繁に舌を噛んでしまう…」

「食事中に舌を噛んでしまって、痛くて食事が楽しめない…」

「治療する前はこんなことなかったのに、どうしてだろう?」

実は、このような現象でお悩みの方は、決して少なくはありません。

当院にも、歯の治療後に舌を噛むようになった、というご相談にいらっしゃる患者様が数多くいらっしゃいます。

舌を噛むという行為は、一見すると些細なことのように思えるかもしれません。

しかし、頻繁に起こると、舌に傷ができて痛みを伴ったり、食事や会話に支障をきたしたり、精神的なストレスにもつながることがあります。

このコラムでは、歯の治療後に舌を噛むようになる、という現象について、考えられる様々な原因を詳しく解説していきます。

歯の治療後に舌を噛むようになる、考えられる原因

歯の治療後に舌を噛む頻度が増える原因は、一つではありません。

口腔内の環境は非常にデリケートであり、わずかな変化が、舌の動きや噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。

噛み合わせの変化(咬合性外傷)

これは、歯の治療後に舌を噛むようになる最も一般的な原因の一つです。

特に、詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)などの修復物が入った際に起こりやすい現象です。

咬合性外傷とは、噛み合わせの不調和によって特定の歯や歯周組織に過剰な力がかかり、それが原因で痛みや違和感、さらには歯周病の悪化などを引き起こす状態を指します。

舌を噛むのも、この咬合性外傷の一種として捉えることができます。

適切な噛み合わせは、単に「食べられる」だけでなく、舌の動きや発音、そして顎関節の健康にも深く関わっています。

修復物の高さの変化

新しく入れた詰め物や被せ物の高さが、治療前の歯や周囲の歯とわずかに異なっている場合、噛み合わせのバランスが崩れます。

例えば、修復物が少し高いと、その部分に過剰な力が集中し、無意識のうちに舌がその箇所を避ける動きをしようとして、誤って噛んでしまうことがあります。

歯の形態の変化

虫歯によって失われた歯の形態を修復物で再現しますが、この形態が舌の自然な動きを阻害する場合があります。

特に、舌側(舌に面する側)の形態がわずかに厚くなったり、丸みが不足したりすると、舌が収まるスペースが狭くなり、噛まれやすくなります。

咬合接触点(歯の当たる位置)の変化

治療によって噛み合う歯の接触点が変わり、これまで舌が介入しなかった位置で歯が当たるようになることがあります。

これにより、舌が不意に歯と歯の間に挟まりやすくなります。

歯列全体のバランスの乱れ

一本の歯の治療であっても、それが引き金となり、歯列全体の噛み合わせのバランスが微妙に変化することがあります。人間の体は非常に精密なため、このわずかな変化にも順応しようとして、舌の動きが無意識のうちに変わってしまうことがあります。

舌の「膨隆(ぼうりゅう)(むくみ)」とスペースの減少

意外に思われるかもしれませんが、歯の治療中や治療後に舌がむくみ、一時的に大きくなることで、舌を噛みやすくなることがあります。

治療中の刺激による炎症

治療中は、頬や舌をよけるための器具(排唾管、ラバーダムクランプなど)を使用したり、長時間口を開けていたりすることで、舌や口腔粘膜が機械的な刺激を受けます。

この刺激により、舌に軽度の炎症が生じ、むくんで(膨隆して)一時的に体積が増えることがあります。

局所麻酔の影響

局所麻酔薬は、血管収縮剤を含むことが多く、麻酔が切れる際に一時的な血流の変化が生じ、周囲の組織がむくむことがあります。

舌の感覚が麻痺している間に、無意識に舌を圧迫していたり、噛んでしまったりして、麻酔が切れた後にむくみや痛みに気づくケースもあります。

唾液量の変化

治療中のストレスや、使用する薬剤(麻酔薬の一部など)の影響で唾液の分泌量が一時的に減少することがあります。

唾液には口腔内の潤滑作用がありますが、唾液が減ると舌の滑りが悪くなり、歯との摩擦が増えて、噛みやすくなることがあります。

脱水傾向

治療中に緊張して口が渇いたり、飲食を控えることで、体が軽い脱水状態になることがあります。

全身の脱水傾向は、舌を含めた軟組織のむくみを誘発する可能性があります。

舌がむくむと、口腔内の舌が占めるスペースが相対的に減少し、わずかな噛み合わせの変化でも舌が歯と歯の間に挟まれやすくなります。

通常、この種のむくみは一時的で、治療後数日以内には改善することがほとんどですが、敏感な方や元々舌の大きい方の場合、症状が長引くこともあります。

治療後数日経っても舌のむくみが続くケースとその理由(詳細)

舌のむくみが治療後も長引く場合、以下のような要因が考えられます。

治療による炎症反応の遷延(せんえん)

強い刺激や侵襲

非常に深い虫歯の治療、大掛かりな抜歯(特に親知らずの抜歯で骨を削るなど)、広範囲にわたる歯周外科治療など、口腔組織への機械的な刺激や侵襲が大きかった場合、その炎症反応が治まるまでに時間がかかることがあります。

炎症が長引けば、それに伴うむくみも長く続きます。

物理的圧迫の持続

治療中に舌を強く排唾管や器具で圧迫されていた場合、その部分の組織がダメージを受け、修復に時間がかかり、むくみが引くのが遅れることがあります。

細菌感染の合併

稀に、治療後に患部やその周囲に軽度の細菌感染が起こり、それが炎症を長引かせ、むくみが持続する原因となることがあります。

この場合、痛みや熱感、赤みなども伴うことが多いです。

麻酔薬の影響の持続や神経の炎症

麻酔薬の残留

局所麻酔薬の影響が完全に抜けるまでに時間がかかることがあります。

特に大量に麻酔を使用した場合や、体質によっては、麻酔による組織の血流変化が数日続くことがあります。

神経炎(神経の炎症)

麻酔注射の針が舌の神経(舌神経など)にごくわずかに触れたり、圧迫したりした場合、一時的な神経の炎症(神経炎)を起こすことがあります。

これにより、舌の感覚異常(しびれ、ピリピリ感)だけでなく、神経支配領域の血管透過性が亢進し、むくみが続くことがあります。

これは比較的稀ですが、可能性はあります。

アレルギー反応

遅延型アレルギー

治療中に使用した材料(詰め物、セメント、消毒薬など)に対して、すぐに反応が出ず、数日経ってからアレルギー症状として舌の腫れやむくみ、痒みなどが現れることがあります。

これは、特定の物質に対する免疫反応が遅れて発現するタイプのアレルギーです。

血管性浮腫(クインケ浮腫など)

さらに稀なケースですが、特定の刺激(薬剤、食物など)により、口腔内や顔面に急速なむくみが生じる血管性浮腫が起こることもあります。

これは命に関わる場合もあるため、急激な腫れや呼吸困難を伴う場合は緊急性が高いです。

全身的な要因の関与

脱水傾向の継続

治療中の緊張やその後の飲食制限などにより、体全体の水分量が不足し、軽度の脱水状態が数日続くことで、舌を含めた軟組織のむくみが持続することがあります。

既存の全身疾患

腎臓病、心臓病、甲状腺機能低下症、貧血、自己免疫疾患など、元々むくみやすい体質の方や、特定の全身疾患を抱えている方は、歯科治療が引き金となってむくみが長引く可能性があります。

服用している薬剤の副作用としてむくみが生じている場合もあります。

栄養不足

特にビタミンB群の欠乏などが舌の炎症やむくみに関与することもあります。

舌の癖・習慣の変化

人間は、無意識のうちに様々な口腔習癖を持っています。

歯の治療が、既存の舌の癖に影響を与えたり、新たな癖を引き起こしたりすることがあります。

舌突出癖

舌が歯と歯の間に押し出される癖(舌突出癖)がある場合、治療によって歯並びや噛み合わせがわずかに変わると、舌が安定する場所を失い、さらに突出やすくなることがあります。

開咬

前歯が噛み合わない状態(開咬)の場合、舌がその隙間に収まろうとする傾向がありますが、治療によって噛み合わせが変わると、舌の収まるスペースが変化し、噛まれやすくなることがあります。

無意識の舌遊び

新しい詰め物や被せ物の異物感が気になり、無意識のうちに舌で触って確認する癖がついてしまうことがあります。

この舌遊びの最中に、不意に噛んでしまうことがあります。

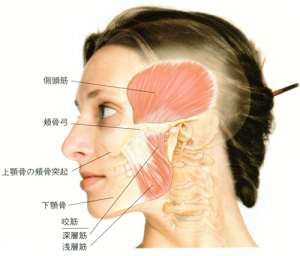

顎関節や咀嚼筋の変化

歯の治療、特に長時間口を開けていた場合や、大掛かりな治療だった場合、顎関節や咀嚼筋(噛む筋肉)に負担がかかることがあります。

筋肉の緊張・疲労

長時間開口していたり、治療中の緊張により、顎を動かす筋肉が緊張したり疲労したりすることがあります。

これにより、顎の動きがスムーズでなくなり、舌を噛みやすくなることがあります。

顎関節の微妙なズレ

噛み合わせの変化が顎関節に影響を及ぼし、顎の動きに微妙なズレが生じることで、舌が歯の間に挟まるリスクが高まることがあります。

ストレスや疲労

心理的なストレスや、肉体的な疲労は、無意識の行動に影響を与えることがあります。

集中力の低下

ストレスや疲労が蓄積すると、食事中の集中力が低下し、無意識に舌を噛んでしまうことがあります。

歯ぎしり・食いしばりの悪化

ストレスは歯ぎしりや食いしばりを悪化させる要因となります。

これにより、口腔内の筋肉に過度な緊張が生じ、舌を噛む頻度が増すことがあります。

詰め物・被せ物の不適合

新しく入れた詰め物や被せ物の縁(マージン)が、わずかに飛び出していたり、形が滑らかでなかったりする場合、それが舌に引っかかり、傷つけたり噛んだりする原因となることがあります。

具体的には、詰め物や被せ物の歯への適合が悪く、段差や隙間がある場合、そこに舌が触れることで違和感が生じ、無意識に舌を動かしてしまい、結果的に噛んでしまうことがあります。

舌の形態異常や疾患

非常に稀ですが、元々舌に形態的な異常があったり、舌そのものに炎症や腫瘍などがあったりする場合、治療によってその状態が顕在化し、舌を噛みやすくなることがあります。

巨舌症(マクログロシア)

舌が通常よりも大きい場合、口腔内のスペースが元々少ないため、わずかな噛み合わせの変化でも舌が噛まれやすくなります。

舌炎・口腔内潰瘍

舌に炎症や潰瘍ができている場合、痛みがあるために無意識に舌を避けるような動きをしたり、逆に刺激に過敏になって噛んでしまったりすることがあります。

歯列のアーチの変化(矯正治療後など)

矯正治療によって歯並びが大きく変化した場合、舌が収まるスペースや、舌が動く軌道が変わり、一時的に舌を噛みやすくなることがあります。

歯列が変化すると、舌は新しい環境に適応するまでに時間がかかります。

この適応期間中に、誤って舌を噛んでしまうことがあります。

当院での診断と治療アプローチ

ご来院いただいた際には、以下のような手順で、患者様のお悩みに寄り添い、原因を特定し、最適な治療をご提案します。

丁寧な問診と視診

いつから舌を噛むようになったのか、どのような時に噛むのか(食事中、会話中、睡眠中など)、噛む頻度、痛みの程度などを詳しく伺います。

口腔内を詳細に観察し、治療した歯の状態、詰め物・被せ物の適合性、歯の形態、舌の大きさや動き、舌にできている傷や潰瘍の有無などを確認します。

精密な検査

レントゲン撮影

治療した歯の根の状態や、歯の内部構造に異常がないかを確認します。

咬合診断(噛み合わせのチェック)

咬合紙(こうごうし)という特殊な紙を噛んでいただき、歯が当たる場所や力の強さを確認します。

これにより、修復物の高さのわずかな不調和も発見できます。

舌の診査

舌の色、表面の状態、むくみの有無、動きの範囲などを詳細に診査します。

必要に応じて、舌の感覚検査を行うこともあります。

考えられる原因に応じた治療

噛み合わせの調整(咬合調整)

最も多い原因である修復物の高さや形態の不調和に対しては、慎重に修復物を削り、調整します。

当院では、マイクロスコープなどの精密機器も完備。

肉眼では見えないミクロン単位の調整を行うことで、より精密で滑らかな噛み合わせを実現します。

修復物の再製作・交換

調整だけでは改善が難しい場合や、修復物自体の設計に問題がある場合は、新しい詰め物や被せ物の再製作をご提案することもあります。

患者様の口腔内に最適な形態と噛み合わせを持つ修復物を提供します。

舌のむくみに対するアプローチ

一時的なむくみであれば、時間とともに改善することがほとんどですが、炎症が強い場合は消炎鎮痛剤の処方や、炎症を抑えるための治療などを検討することもあります。

むくみの原因が全身的なものであれば、専門医への受診もご案内します。

舌の痛み・潰瘍、顎関節症などへの対処

舌を噛んでできた傷や潰瘍に対しては、軟膏の塗布などによる治療を行い、痛みの緩和と治癒の促進を図ります。

また、顎関節の不調や、ストレス、全身的な要因が考えられる場合は、必要に応じて専門医との連携や、生活習慣に関するアドバイスを行います。

まとめ:神保町野本歯科医院は、あなたの口腔の「違和感」に寄り添います

「歯の治療をしたら、頻繁に舌を噛むようになった」という症状は、患者様にとって非常に不快であり、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

この問題は、決して放置して良いものではありません。

私たち神保町野本歯科医院では、単に虫歯を治療するだけでなく、その後の「噛む」「話す」「笑顔になる」といった、QOL(生活の質)の向上まで見据えた歯科医療を提供したいと考えております。

もし、あなたが今、歯の治療後の舌噛みに悩んでいらっしゃるなら、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

患者様一人ひとりに合わせた治療で、快適な口腔環境を取り戻し、再び笑顔で食事ができる毎日をサポートさせていただきます。

神保町野本歯科医院:https://nomodent5454.com/

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-19-1 リーガルタワー神保町1F

電話:03-5276-5454

電車でお越しの方:

都営地下鉄 神保町駅 徒歩1分