虫歯は、人々のQOL(生活の質)を著しく引き下げる「歯の最初のリスクの1つ」です。ご存じの通り、歯の痛みは、日常を壊し、コンディション低下の最たる原因になります。このページでは、虫歯の原因と状況、そして治療法をご紹介します。

❏虫歯の種類と治療法

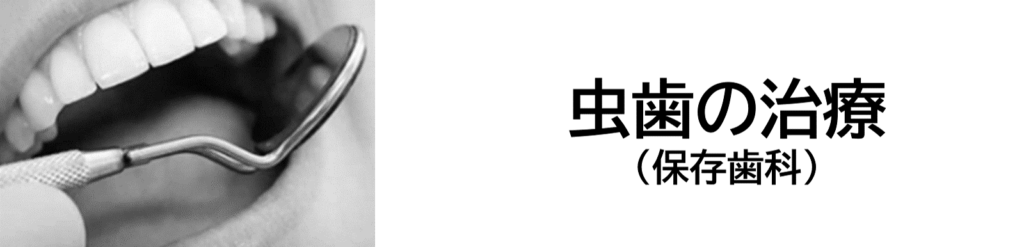

虫歯には「初期」「中期」「末期」の3つのタイプがあります。

☑初期、中期、末期虫歯 + 2次虫歯

❏初期虫歯

・状況:まだまだ病巣が小さい。

・治療:虫歯を取り除いた後、樹脂を詰める。

❏中期虫歯

・状況:虫歯が進行し、神経の近くまで進行

・治療:虫歯を取り除いた後、技工物をセットする。

❏末期虫歯(C3と呼びます)

・状況:虫歯が神経にまで達し、神経感染を起こしたもの。

・治療:虫歯のみならず、歯の神経と血管を取り除き、その後、

技工物をセットする。

❏2次虫歯

・状況:過去に治療した虫歯が再発してしまったもの。

・治療:虫歯を取り除き、技工物(インレーまたはクラウン)をセットする。

■虫歯で痛む理由は ?

虫歯とは、歯にできた欠損を指します。

その欠損は、「虫歯菌」により引き起こされたものです。

ではなぜ欠損ができると痛いのでしょうか ?

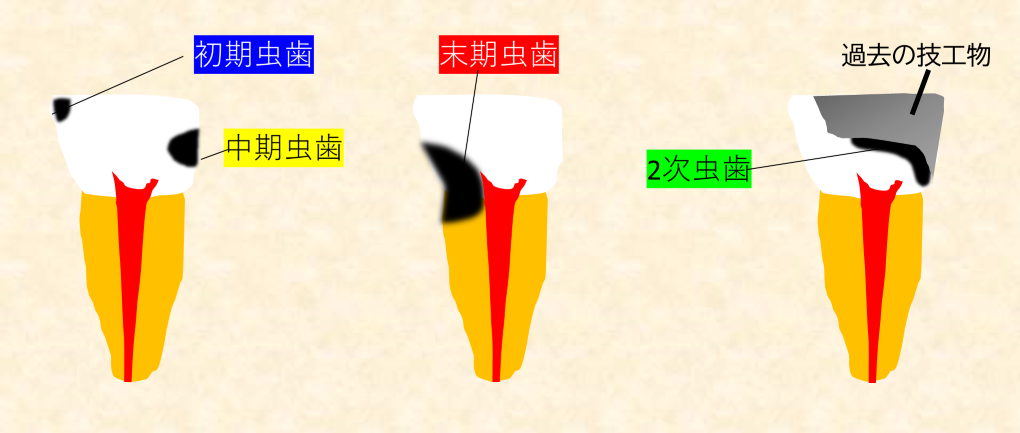

■歯にも神経が存在する

歯の構造の中心部に「神経(歯髄)」が入っている「歯髄腔」と呼ばれる空間があります。ここに虫歯菌が侵入してしまうと、「とんでもない激痛」を引き起こします。しかし、そこまでいかなくても、神経に細菌が近づくだけでも、痛みを起こします。

「なんだか、水にしみるな」

「なんだか、歯磨きすると痛い感じがする」

これらの多くは、神経の反応によるものです。

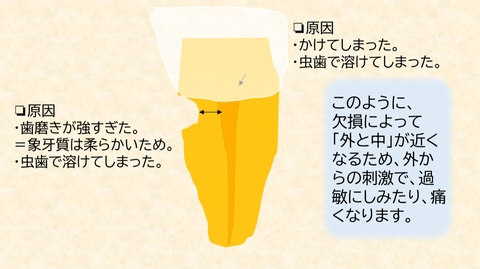

つまり、「外の世界」と、「神経」との距離が縮まってしまっているために、しみやすくなっているのです。それはなぜか? 「歯に欠損」を生じているからです。

つまり、

歯に欠損ができる=神経と外の距離が縮まってしまう=しみてくる

■虫歯を放置することは、全身に悪影響

虫歯を放置すると、やがて細菌の産生する毒素や細菌自体が歯の内部にある歯の神経(歯髄)まで到達し、病気(歯髄炎)を引き起こします。病気の初期の症状は、冷たいものに短時間しみるなどの軽いものですが、この段階で虫歯に気づけば、刺激への遮断し歯髄を保護することによって治療は簡単に終了します。

しかし、そのまま放置すると冷たいものに長い時間、痛みが誘発されるなど症状は悪化し、やがて何もしなくても痛みが起こる(自発痛)ようになり、痛みは歯とは無関係な側頭部や肩などの広い範囲に波及するようになります(関連痛)。さらに放置すると、歯髄は化膿し、拍動性のズキズキするような痛みが起こり、夜も寝られないような状態になって歯髄の除去(抜髄)が必要となります。

治療を行わずそのまま放置しても、歯髄が死ぬことによって痛みは止まります。しかし歯髄の死により痛みが止まっても、歯の内部には多数の細菌がそのまま生息し、やがて歯の根の尖端の血管などが入ってくる小孔(根尖孔)から、歯の根の周囲の組織(根尖歯周組織)に細菌の影響が及び、病気が拡大し歯の根の病気(根尖性歯周炎)が成立します。

このような状態になると、原因となっている歯の内部の感染した腐敗産物や細菌を徹底的に除去し消毒を行う必要があります(感染根管治療)。しかし歯の根の内部の空洞(根管)は、細く複雑に曲がりくねっていることもあるため、歯の種類によっては治療が非常に困難なものもあります。実際に、多くの論文から、この治療の成功率は低く、数年で再発することがわかっています。

抜髄や感染根管治療を行った歯は、根管内に再び細菌が侵入しないよう生体に無害なゴム状の物質で、根管を隙間なく緊密にふさぐ必要があります(根管充填)。このような治療によって、抜髄した歯では根尖歯周組織の健康が保たれ、また感染根管治療を行った多くの歯では根の病気も回復に向かいます。しかしこれらの治療は、熟練した治療技術や時間を要し患者さんの負担も大きいほかに、このような治療を行った歯は構造的にも弱くなり、歯の根が割れる(破折)こともあります。つまり、残念ながら、この時点では、完治することはありません。

このため、これらの治療を行わないですむよう、早い段階で歯髄の健康維持を図る治療を行うにこしたことはありません。

続いて、来院理由に多い「歯がしみる」パターンを見ていきましょう。

☑「歯がしみる」パターン

この場合、「冷たいもの、冷気にしみる」場合と、「熱湯などの温かいものにしみる」場合に分かれます。前者(冷たいものにしみる)では「知覚過敏」や「軽度の歯髄炎」が考えられ、後者(温かいものにしみる)では「知覚過敏」や「重度の歯髄炎」が考えられます。

歯科医師になるための歯科医師国家試験でも、この点はしばしば問われますが、簡単に症状を見知恵きましょう。

〇知覚過敏

*症状:歯ブラシで触ると痛い、冷気でしみる、冷たい水でしみる

*原因:歯の一部が過度に削れてしまい、神経との距離が近くなっている。

*対応:今すぐできることは「歯ブラシで刺激を与えないこと(痛みがひくまでは触らない、弱圧にとどめる)、歯医者さんで「ガード(神経との間に一層のセラミック粒子を詰める)」してもらう。

〇軽度の歯髄炎(専門用語:漿液性歯髄炎)

*症状:上記の症状に近い。

*原因:虫歯が進行し、神経に一部軽度の感染を起こしている。

*対応:軽度であれば、神経を残すことも可能。歯医者さんにすぐに行くことが大切です。

〇重度の歯髄炎(専門用語:化膿性歯髄炎)

*症状:「なにもしていなくても、かなり痛い

*原因:症状を放置したことで、完全に神経に虫歯菌が感染している。

*対応:歯医者さんに行き、神経治療が必要です。

★歯の神経をとると、その歯の寿命は半減するといわれています。可能な限り、「知覚過敏」「軽度の歯髄炎」の段階で、歯医者さんに行き、高度の歯髄炎になることを防止することが大切です。

■噛むと痛いのは虫歯が理由?

季節の変わり目になりますと、「先生、噛むと痛い」と、ご来院される方が増えてきます。

これは時期的な理由としてまして「新しい環境」「5月病」などという言葉もあるように、微小なストレス(マイクロストレス)がかかりやすい時期などには、「強く嚙み締める」ことが無意識に増えます。

実際に、「噛むと痛い」の原因の多くは、「嚙み締めが強い」ことに起因するものが多いのです。つまり、これは「虫歯」ではありません(例外もあります)。

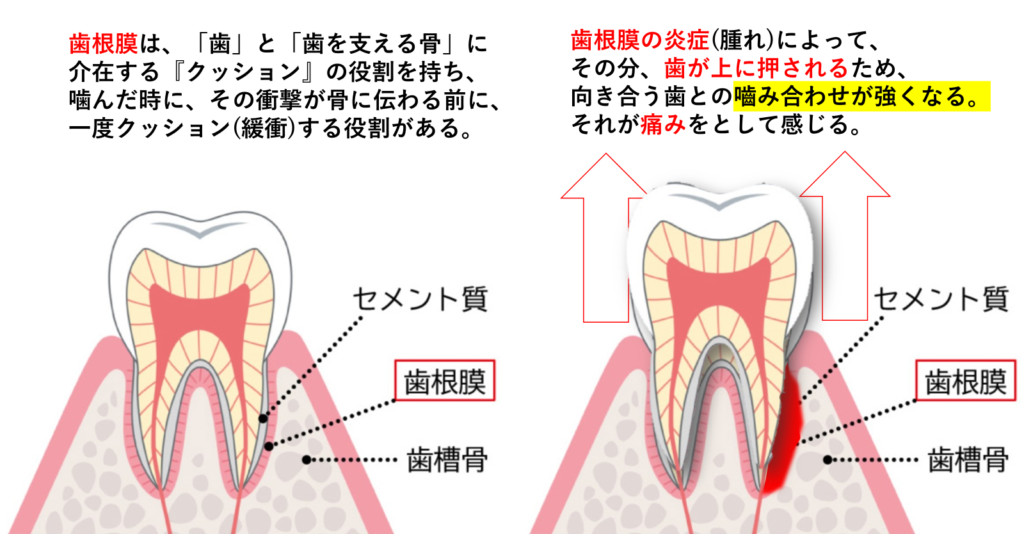

その中でも多いのが、「歯の周りにある歯根膜」という膜が、炎症で腫れてしまうことで生じる「歯根膜炎」です。これは歯が「若干」浮き上がってしまうことにより、向き合う歯との接触が強くなることで「痛み」が生じるメカニズムです。

こんなときには、歯医者でかみ合わせの調整をすることはもちろん、なるべく痛いほうの歯で硬いものを食べないようにすること、などが効果的です。重要なことは「痛い」ときは、その歯を安静にすること。そして、できる限り早い段階で歯医者に来院することです。

■小さな虫歯~中くらいの虫歯に対する治療

非常に「小さな虫歯」であれば、虫歯を取り除き、「コンポジットレジン」という、歯の治療用の樹脂を詰めることで賄えます。一方で、次のような状況では、『インレー修復』という治療が行われます。

☑ある程度の大きさの虫歯

☑隣の歯と接する部位にできた虫歯

☑かみ合う部分にできた虫歯

これらの治療では、前述したコンポジットレジン治療では予後の経過に懸念(再感染率が高く、破折しやすいなど)が生じるため、推奨できません。丈夫な素材である「インレー」と呼ばれる技工物(歯科技工士が製作する丈夫な物)を使用した治療が必要になります。

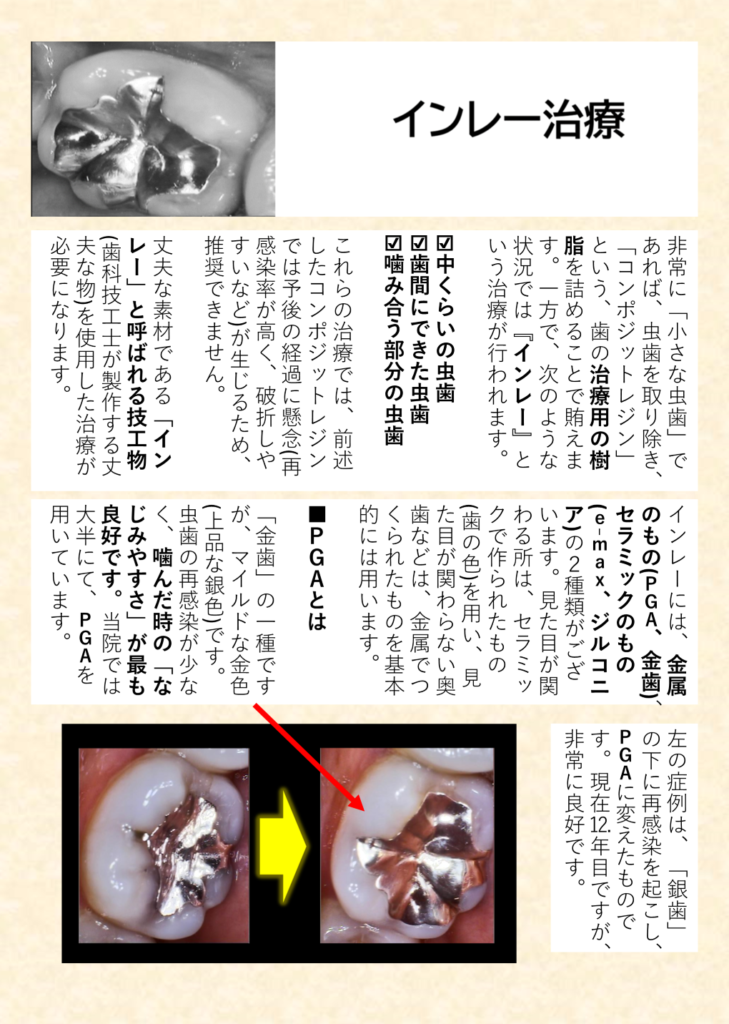

■インレーの種類は?

インレーには、金属で作られたもの(PGA、金歯)、セラミックで作られたもの(e-max、ジルコニア)の2種類がございます。前歯、下の歯など、見た目が関わる所は、セラミックで作られたもの(歯の色)を用い、見た目に関わらない奥歯などは、金属でつくられたものを基本的には用います。

■PGAとは?

「金歯」の一種ですが、マイルドな金色(上品な銀色に近い色)です。虫歯の再感染が少なく、噛んだ時の「なじみやすさ」が最も良好なため、当院ではインレー治療の50%以上でPGAを用いています。

■ジルコニアとは?

ジルコニアは普通の歯との区別がつかないほど、「自然な白」になるため、「治療しているところがばれたくない」という方など、見た目においても良い材質となります。ただし、ジルコニアの多くは、インレーではなく、クラウン(大きな虫歯に用いる治療)において多用されます。

インレーにおいては、後述するe-maxを用いる場合が多いです。その理由として、e-maxは歯との一体感が強いため、単体では脆くても、装着した後には、強い強度を発揮するためです(インレーのジルコニアは稀に外れるため)。

■e-maxとは?

e-max(セラミック)は、接着力が強く、歯との一体感が良質なため、虫歯再発率は極めて低くなります。インレー治療においては、奥歯に用いる場合が多いです。当院においても、インレー治療では、PGAに次いで、e-maxの使用が多く(40%以上)を占めています。

*セラミック治療の欠点

セラミック治療は、「審美面」と「歯との一体感(虫歯感染の低さ)」が大きなメリットになりますが、奥歯など、かみ合わせが強い部位においては、「強度」の面からお勧めできません。セラミックは金属と比したときには強度で劣ります。そのため、強度を保つためには、歯を余分に深く削る必要があります(=セラミックの厚みを増やすため)。歯を守るという観点からは、PGAのような丈夫な素材(歯を削る量が最小限にできる)を用いることが推奨されます。

■当院は「歯を残す」ということを大切にします。

歯を残す治療を「保存治療」と呼びます。これは、歯を抜くことなく、いつまでも自分の歯で噛めるような治療を大切にし、患者様の歯を口の中に維持、保存し機能させていくことを目的とした歯科の一分野です。

歯を失う主な原因としては、虫歯による歯の崩壊や、虫歯の放置により歯の神経(歯髄)が病気になったり、歯と歯肉(歯茎)隙間にプラークや歯石がたまり歯を支える骨が消失する歯周病があります。

歯科保存治療には、歯の崩壊による欠損部を補修する「修復治療」、歯の神経の病気を治療する「歯内治療」、歯を支える組織の病気を治療する「歯周治療」があります。

■大きな虫歯に行う治療

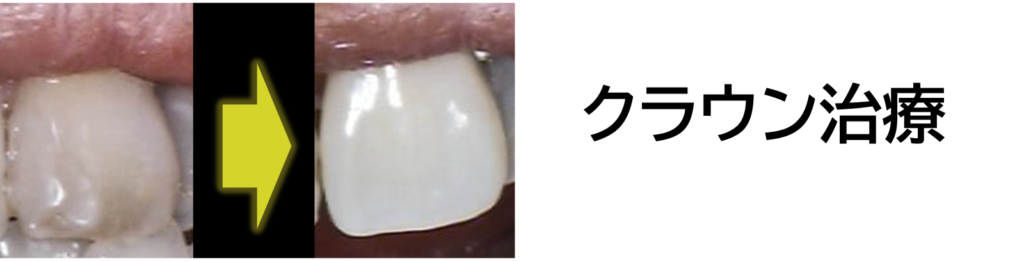

「歯の回復」(人工の歯=クラウン治療)は、虫歯、歯の破折、神経治療後の歯の弱体化など、さまざまな歯の問題に対し、耐久性、保護、およびより良い外観を提供するものです。

インレー治療が、「小さな虫歯~中くらいの虫歯」に行う治療に対し、クラウン治療は、「大きな虫歯」に対して行います。インレーとは異なり、歯の全体を覆うため、「歯の外側一周」を一層削り、そこにフィットするかぶせ物をセットしていきます。

■クラウン治療の注意点

歯には「歯髄」と呼ばれる神経が流れています。その神経を少しでも傷つけたり、不用意な刺激(削るときに生じる熱など)を与えてしまうと、神経は感染を起こし、死んでしまいます。したがって、神経が生きている歯にクラウン治療を行う場合には、細心の注意が必要となります。

■クラウンの種類

クラウン治療に用いるクラウンの種類には、「金属でできたもの」(PGA、金歯)、「セラミックでできたもの」(e-max、ジルコニア)があります。

■PGAとは?

インレーとは異なり、歯全体を覆うため、いわゆる「金属アレルギー」や「身体への影響」を考慮し、近年は「金属」を使用する先生は減ってきていますが、「PGA」や「金歯」については、身体への有害性が少なく、非常に長持ちする傾向にあるため、当院では多用しています。なにより、噛んだ時のなじみが良好であり、虫歯再発率も低いメリットがあります。

インレー治療とは異なり、クラウン治療はお口の外から目立つ治療です。したがって、「下の歯の奥歯」など、見えやすい部位に対しては、「金属を用いてほしくない」「白いほうがいい(美しい笑顔を重要視したい)」という要望の方には、後述するセラミックを用いた対応をさせていただきます。

■セラミックとは?

セラミックを用いたクラウン治療には、大きく「e-max」と「ジルコニア」があります。e-maxは、とにかく見た目を重視している方にお勧めの材料で、前歯には特に推奨されます。ただし、強度の点で懸念がありますので、奥歯や噛む力が関わる部位には、「ジルコニア」と呼ばれる、強化されたセラミックを用います。

しばしば「ジルコニアは見た目が悪い」という話を耳にしますが、必ずしもそうではありません。むしろ、ジルコニアは「自然な歯の色」に近く、かつ、強度も高いため、当院ではセラミック以上に選択されています。

☑セラミック(e-max)で回復した前歯の症例

☑ジルコニアで回復した前歯の症例